| フィールドサーバとは お問い合わせ English |

| 概要 | 本体 | カメラ | データ収集 | 使用部品 | 図面関係 | 参考資料 | 雑多メモ |

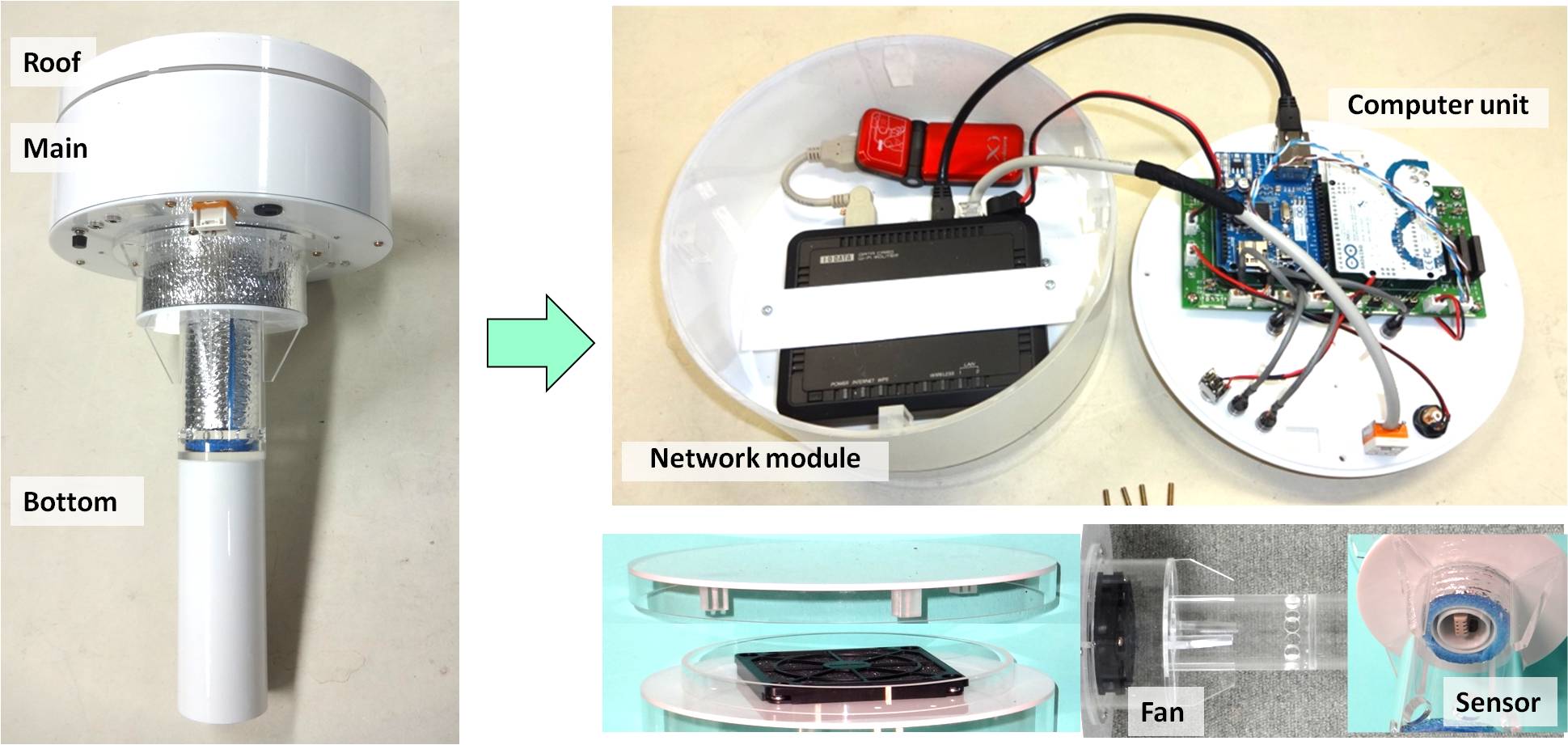

FSクラシックでは、アクリル部材をメインにした筺体を用いる (少量入手・接着が容易なため)。筺体は大きく以下の4つの部分に分けられ、それぞれの作成方法について以下に示す。

支柱部 : 設置時に本体を支える。空気取り入れ口や、気温・湿度の計測室を備える。

ベース部 : 電子機器類を取り付けて収納する。外部とのケーブル接続ポートを備える。

カバー部:ベース部を覆い風雨から守る。無線通信モジュールはこちらに取り付ける。

屋根部 : カバー部と結合。カバー部の空気排出口を保護。安価な園芸用皿で代用可。

アクリル筺体組み立てで必要なパーツ(メインコンピュータボード、無線通信モジュール、センサ・接続ケーブルを除く)を示す。アクリルパーツの詳細図面は「図面関係」を参照。

「アクリルパーツ」

| 部品番号 | 部品名 | 個数 | 単価 | 備考 |

| P001_2 | アクリル丸パイプ | 1 | 単管パイプと同じ径(48mm)だと接続容易。 | |

| P002_2 | アクリルカップ | 1 | 底面接着・穴あけ加工(精度不要)あり。 | |

| P003-2 | アクリル円板 | 1 | φ94mmの穴あけ加工あり。 | |

| P003-3 | アクリル円板(白) | 1 | 透明でも可。P003-4と接着。 | |

| P003-4 | アクリル丸パイプ | 1 | φ100mm,t3mm,h46mm。P003-3と接着。 | |

| P004-1 | アクリル台形板 | 4 | 33x40mmの板をカットで2個。精度不要。 | |

| P004-2 | アクリル台形板 | 4 | 23x20mmの板をカットで2個。精度不要。 | |

| P005 | アクリルカップ | 1 | 円筒ケース。A002を台座としてかぶせる。 | |

| P006 | アクリル丸パイプ | 1 | φ160mm,t3mm,h15mm。P005と接着。 | |

| P007 | アクリルスペーサ | 8 | P005に4個、P008に4個接着。位置精度要。 | |

| P008 | アクリルカップ | 1 | 屋根部。底面は白が望ましい。 | |

| A001 | 支柱部 | 1 | P001~P004を接着して作成。 | |

| A002-3 | ベース部 | 1 | A003の台座。多数の穴あけあり。 | |

| A003 | カバー部 | 1 | P005~P007(A002穴に合わせる)を接着。 | |

| A004 | 屋根部 | 1 | P007~P008を接着して作成。代替案あり。 |

「断熱シール・銀マット」

| 部品番号 | 部品名 | 個数 | 単価 | 備考 |

| E001 | パイプ下部断熱パーツ | 2 | 厚さ8mmの銀マットを直径40mmの円でカット。 | |

| E002 | パイプ内側面断熱パーツ | 1 | 厚さ8mmの銀マットを70mm x 125mmでカット。 | |

| E003 | パイプ外側面断熱パーツ | 1 | 遮熱粘着シートを150mm x 152mmでカット。 | |

| E004 | パイプ内側面断熱パーツ | 1 | 銀(レジャー)マット(t2mm)を46mm x 295mmでカット。 | |

| E005 | カバー部断熱パーツ | 1 | 遮熱粘着シートを70mm x 630mmでカット。 | |

| E006 | 屋根部断熱パーツ | 1 | 遮熱粘着シートを20mm x 630mmでカット。 |

遮熱粘着シートは(株)桜井のクールカルを使用。

「その他」

| No. | 部品 | 個数 | 単価 | 備考 |

| 92角フィルターキット | 1 | 山洋電気 109-1001F29を使用。 | ||

| M4-6mmネジ | 4 | No.17のフィルターをA003に取り付ける。 | ||

| M3-10mmネジ | 4 | A003とA004を固定する。 | ||

| 園芸浅皿7号 | 2 | Richell浅皿7号ホワイトを使用。 | ||

| M3-20mmスペーサ | 4 | ジュラコンスペーサ(メスメス)C320を使用 | ||

| M3-8mmネジ+SW | 4 | No.20にNo.21を取り付ける。 | ||

| 50角フィルターキット | 1 | 山洋電気 109-1003F20を使用。 | ||

| M4-20mmネジ | 4 | No.23のフィルターをA002に取り付ける。 | ||

| ポリカM4-6mmネジ | 2 | LED表示窓用。透明。A002に取り付ける。 | ||

| M3-6mmスペーサ | 4 | メジュラコンスペーサ(オスメス)BS306Eを使用 | ||

| S/W付M3-5mmネジ | 4 | メインボード取り付け用。M3-4mmネジでも可。 | ||

| M3-25mmスペーサ | 2 | メジュラコンスペーサ(オスメス)BS325Eを使用 | ||

| M3-20mmスペーサ | 1 | メジュラコンスペーサ(オスメス)BS320Eを使用 | ||

| P10 (塩ビ押さえ板) | 1 | 穴間134mmで3mm穴があいているもの。 | ||

| M3-10mmネジ | 2 | 無線通信モジュールを抑えるP10を固定。 | ||

| M3-15mmネジ | 4 | A002とA003を固定。 | ||

| 結束バンドTRJ100B | 2 | センサ固定用。2.5mm x 100mm | ||

| M3-10mmネジ | 4 | A001とA002を固定。 |

支柱部の組み立て方法を以下に示す。両面テープ、アクリル接着剤を使用する。

アクリル円柱P001_2とP002_2を接着する。P001下部からの熱を反射させるため、断熱パーツE001を接着面上下より両面テープで貼りつける(銀色が下)。その後、断熱パーツE002をP002の内側に、E003をP001の外側に巻く。

アクリル円板P003-3に円柱P003-4を接着する。その後、円板P003-2を接着し、これを補強するため台形板P004-1を4箇所接着する。

1と2のアクリルパーツを接着し、これを補強するため台形板P004-2を4箇所接着する。また断熱パーツE004をP003-4の内側に巻く。

カバー部・屋根部の組み立て方法を以下に示す。アクリル接着剤、ネジを使用する。

カバー部A003はP005~P007を接着して構成される。ベース部A002の段落としにぴったりはまるようにするため、A003を作成する場合は台座付アクリル円筒ケースを流用するのが望ましい。A002とA003を固定するネジ穴P007は位置精度が求められるため、A003の加工済パーツを入手するのがベター。

A003の空気排出穴から虫が入らないよう92mm角フィルターをネジ止めする。

A003、A004の外側側面にそれぞれ断熱パーツE005、E006を巻く。

A003とA004をM3-10mmネジで固定する。

A004は園芸浅皿7号(2枚)でも代用可。片方の浅皿に、A004と同じくP.C.D. φ130mmのところに4箇所3mm穴を開け(90度等配)、M3-20mmのスペーサを取り付ける。その後、もう一枚の浅皿を重ねて接着し、上から水が入らないようにする。

ベース部A002は200mmアクリル円板(段付き)に穴あけ、ネジ加工したものである。

A003との固定穴をはじめ、加工精度を要するため加工済パーツの購入がベター。

ベース部(A002)に電動ファン(W07)、ファンカバーをネジで固定(ケーブル挟みに注意)。

同じくベース部にLED表示窓用のポリカ透明M4-6mmネジを取り付ける。

センサ接続ケーブル(W01)、電源ソケットケーブル(W04)、押しボタンケーブル(W08)、RJ45ケーブル(W05-2)を取り付ける。RJ45ケーブル取り付け穴は片方予備のため、テープで塞ぐ。またホットボンドでW05の隙間をふさぐ。

M3-6mmスペーサを取り付け、その上にメインコンピュータボードを固定する。ネジはS/W付M3-5mmを使い、ネジ穴を潰さないようにする。

メイン電源、PoE電源、ファン、スイッチ、センサのコネクタを接続する。それぞれメインボード上のCN6、CN8,CN7,SW3,CN2~CN5となる。

組み立て時にケーブル類を引っ張りすぎたり挟まないよう注意。ドライバを使用。

カバー部A003に無線通信モジュールを抑えるためのスペーサ(M3-25mm x 2, M3-20mm x 1)を取り付ける。モジュールのサイズに応じてスペーサの長さ、本数、位置などを変更する。

カバー部に無線通信モジュール(ここではDCR-G54/Uとする)を置き、落ちないよう押さえ板(P10)をネジ止めする。押さえ板は穴間134mmで3mm穴があいているものなら良い。

無線通信モジュールに電源ケーブル(W06)、LANケーブル、USB延長ケーブル、USB型3G/4Gモデム(邪魔にならない場所に配置する)を取り付ける。

LANケーブルを接続し、電源ケーブル(W06)のコネクタをメインボードに差す。このとき12V出力と5V出力を間違えないように(この例では12V)。

A002にA003+A004をかぶせてネジで固定する。このとき、図のようにメインボードのEthernet Shield 差し口部が無線通信モジュールと干渉しない位置でかぶせる。

温度センサ(W002)と湿度センサ(W003)を結束バンド2本で固定する。両側に結束バンドを出し、適当な長さに切断してつっかえ棒のようにし、支柱部A001の断熱パーツE002に入れる。空気取り入れ穴のすぐ上あたりにセンサ先端がくるように調整する(センサが壁に触れないよう注意)。

3Dプリンタが使用できるのであれば、上記の替わりにセンサ取り付け治具(「図面関係」参照)を印刷し、これを用いることで簡単に温度・湿度センサを取り付けられる。

センサのジャックをプラグに差し、支柱部A001と残り(A002+A003+A004)をネジ止めする。取り付け時に、センサ位置がずれたりケーブルが引っかからないよう、回しながらかぶせる。センサをどちらに差しても問題ないが、どのセンサがどこに繋がっているかは把握する(標準では、温度センサはCN2、湿度センサはCN3のプラグに接続する)。

Copyright (C) 2014- T.Fukatsu@NARO All Rights Reserved.